媽媽總是矛盾的生物,常在天秤的兩端搖擺不定:希望小孩快快長大,又希望他們長慢一點、希望有人可以幫忙帶小孩,但又不希望他們太親近……還有另一個最矛盾的念頭就是:「好想要出去工作、經濟自主,但又想跟全天候跟小孩膩在一起,看著他長大」。妞編輯特地在媽媽妞社團調查各位媽媽,到底全職媽媽vs職場媽媽的優缺點為何?幫各位解解惑啦~

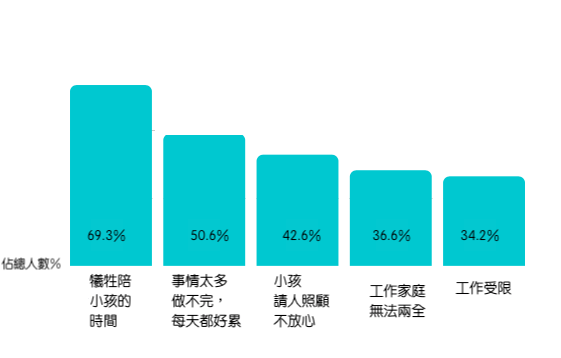

職場媽媽的缺點

犧牲陪小孩的時間 69.3%

事情太多時間不夠、每天都好累 50.6%

小孩請人照顧不放心 42.6%

工作、家庭無法兩全 36.6%

工作內容受限 34.2%

大部分的職場媽媽需配合工作朝九晚五的時間,一整天有大約10個小時不在家,再扣掉睡覺時間,一整天大概只剩下3、4小時可以和小孩互動,若再扣掉做家事、梳洗、罵小孩,能跟孩子好好相處的時間真的不多啊~而且工作內容、時數也可能也需要遷就家庭,無法盡情的大展身手,有66.3%的媽媽認為媽媽身份可能會影響工作表現。

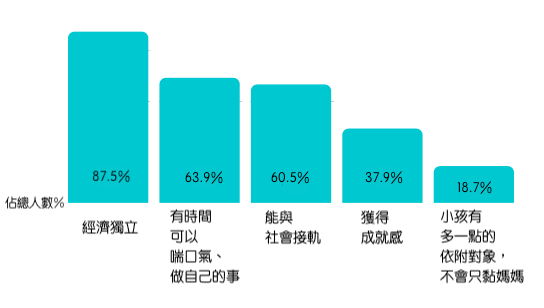

職場媽媽的優點

經濟獨立 87.5%

有時間可以喘口氣、做自己的事 63.9%

能與社會接軌 60.5%

獲得成就感 37.9%

小孩有多一點的依附對象,不會只黏媽媽 18.7%

儘管如此,職場媽媽還是能利用工作時間做一點自己想做的事、吃一點小孩不能吃的垃圾食物,不用照顧小孩瑣碎到不行的事情,還有最讓媽媽心動的優點——經濟自主,不必當伸手牌!

不過,回職場上班的幸福感也跟公司環境、同事態度很有關係。有的同事無法體諒媽媽不能加班,但有的公司主管卻能體諒媽媽身份,需要準時下班接小孩,或是公司設有哺乳室,讓媽媽可以安心擠奶。

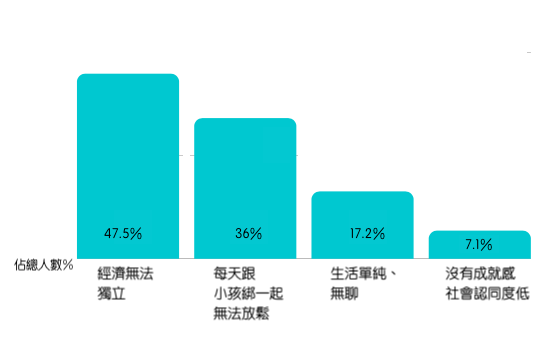

全職媽媽的缺點

經濟無法獨立 47.5%

每天跟小孩綁在一起無法放鬆 36%

生活單純無聊 17.2%

沒有成就感、社會認同度低 7.1%

很多人對全職媽媽的生活環境有很大的誤解,覺得全職媽媽可以睡到自然醒,做的都是瑣碎的事、沒有壓力,但其實全職媽媽的壓力、辛苦不比上班族輕鬆。

首先媽媽本身就對孩子會比較焦慮,尤其整天跟孩子綁在一起,更難有放鬆的時候,旁人給全職媽媽的壓力更大,覺得都已經花一整天照顧小孩了,小孩就不應該生病、發展不好、體型瘦小……,而且沒有收入來源,想要一點點娛樂開銷都要看老公眼色,生活環境雖然單純但時間一久就會讓人麻痺,一整天都是把屎把尿,沒有其他生活刺激。

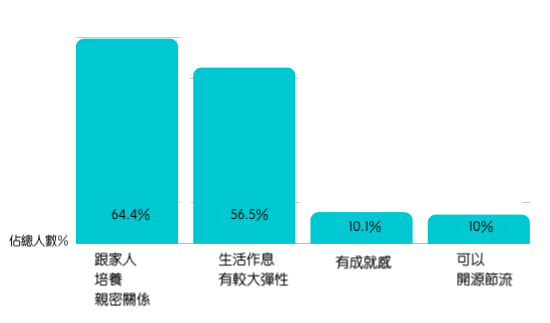

全職媽媽的優點

可以跟家人培養親密關係 64.4%

生活作息有較大的彈性 56.5%

有成就感 10.1%

用各種方式開源節流 10%

但如果你本身很愛小孩、享受跟小孩膩在一起,那麼全職媽媽的生活可能就很適合你。因為全職媽媽確實有更多時間可以跟家人膩在一起,減少外出時家庭開銷也沒那麼大、生活作息也有很大的彈性,就看你怎麼調整小孩的作息。有些媽媽喜歡整理房子、喜歡自己煮三餐,在全職媽媽的生活裡獲得成就感。

source:Pexels

不曉得這樣的分析有沒有幫助媽媽們更了解自己產後的育兒規劃?不管媽媽們的產後規劃為何,妞編輯都覺得媽媽要了解自己喜歡做什麼,而且一定要有存款!尤其是很多女性都會小看自己產後對孩子的母愛,一開始都以為自己產後一定要回職場,但沒想到母愛大爆發,等到要請育嬰假、辭職的時候才發現經濟狀況不佳,這時候才會陷入兩難......但如果你跟另一半的關係很好,經濟狀況也很OK,那媽媽們也倒不如就大膽的、放心的請育嬰假,陪伴孩子長大吧!

職場媽媽網友分享:

「職場媽媽要找保母、托嬰、要通勤,其實開銷更大。」

「孩子託嬰後動不動就生病,跟公司請假已經請到不好意思了......」

「早上因為要上班,不能做的家事通通累積在晚上,這時候就覺得時間不夠、好累。」

「因為長時間上班所以常會覺得小孩跟我不親,反而跟主要照顧者很親。這時候心裡就會覺得很酸澀.....」

「如果沒有後援,無法解決小孩早放學的問題」

「可以準時下班就還好,但如果要加班就無法配合。會擔心同事眼光。」

「上班時間能吃自己喜歡的垃圾食物,覺得很舒壓。」

「小孩託嬰後明顯覺得有比較不怕生了」

「能成就自己夢想,覺得開心:)」

「幸好主管貼心,能讓我早點回家接小孩」

全職媽媽網友分享:

「婆家問題一堆,看我辭職整天顧小孩,就會給我很高的標準。覺得很累~」

「沒有自己的收入,看人臉色很不開心。」

「全職媽媽跟7-11一樣厲害:24小時全年無休還要待命,而且是一個人顧店(顧寶寶)。」

「全職媽媽可以跟小孩很親近。」

「小孩的成長只有一次,幸好我有全程陪伴。」

「自己的小孩自己教,覺得很放心。」

「小孩可以用自己喜歡的方式陪伴、教養。」

Source:媽媽妞真心話

你不孤單!你擔心的、傷心的、焦慮的我們都懂。

快來加入私密社團「媽媽妞真心話」,一個屬於媽媽們的交流小天地~